ANDREA UHRIG GRENZWERTIG 2011 – Zur Transformation von Kirchen in Mecklenburg

5 Fallstudien von Studierenden der Architektur und Theologie

Zur Eröffnung am 23. Oktober 2011 um 11.15 Uhr laden wir Sie herzlich ein!

Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart in Zusammenarbeit mit der TU Kaiserslautern, Lehrstuhl Prof. Dirk Bayer; wissenschaftliche Mitarbeiter: Andrea Uhrig, Katrin Kern

Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an der Philipps-Universität Marburg, Lahntor 3, 35032 Marburg

Tel. 06421 – 2826413

kirchbau@staff.uni-marburg.de/

Öffnungszeiten: wochentags zwischen 9 und 16 Uhr und nach Vereinbarung

Ausstellung vom 23. 10. bis 19.12. 2011

Grenzwertig – Kirchen in Mecklenburg

Download: postkarte_marburg_v2-1

HELMUT WÖLLENSTEIN – ANDACHT ZUR AUSSTELLUNG

… im Rat der Landeskirche; zur ersten Sitzung im neuen Jahr, Freitag, 13. Januar 2012 Haus der Kirche Kassel; Propst Helmut Wöllenstein, Marburg

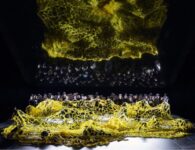

Ende Oktober 2011 gab es eine kleine Ausstellung in der Alten Uni Marburg zum 50 jährigen Bestehen des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart. Ein Objekt der Ausstellung hat mich besonders angesprochen. Es ist auf der Einladungskarte zu sehen, die ich allen mitgebracht habe.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist ganz nett, was da zum Ausdruck kommt. Eine Form neben dem Abguss eines Kirchenmodells. Das könnte bedeuten, wir bringen die Kirche in Form. Oder wir halten die Kirche in Form. Wir erhalten sie mit einer schützenden Hülle. Oder sie geht immer wieder neu aus dieser Schutzhülle hervor. So wie das Küken aus der Eierschale hervorgeht im Motiv der Klappkarte, die zur neuen Jahreslosung gedruckt wurde: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“.

Aber die Sache ist nicht so harmlos. Sie hat eine Geschichte. Das Institut hatte im Zuge eines Projektes am Beispiel von fünf Kirchen in Mecklenburg das Verhältnis der Dorfbevölkerung zu ihren teils sehr renovierungsbedürftigen Gotteshäusern untersucht. Den Studierenden hat sich dabei bestätigt, was man immer wieder hört, dass Menschen sich hochgradig mit der Kirche in ihrem Heimatort identifizieren. Sie sind bereit, enorm viel Geld und Eigenleistungen für die Erhaltung aufzubringen. Sie engagieren sich in Fördervereinen, selbst wenn sie nie der Kirche angehört haben und klar entschieden sind, ihr auch nie angehören zu wollen. Dieser Befund spitzt sich darin zu, dass manche der Dorfbewohner, obwohl sie seit Jahrzehnten in dem Ort leben, die Kirche noch nie von innen gesehen haben und fest entschlossen sind, sie auch in Zukunft nicht betreten wollen. Was in der Kirche geschieht, interessiert sie überhaupt nicht. Und doch legen sie größten Wert darauf, dass der Bau erhalten bleibt, damit diese markante, herausragende Fassade nicht aus der heimatlich-vertrauten Optik verschwindet.

Angesichts dieser Interessenslage kam jemand aus der Arbeitsgruppe auf die Idee, man könne eine solche Kirche einfach mit Beton ausgießen. Damit bliebe sie erhalten, fast für die Ewigkeit. Die Leute würden bekommen, was sie wollten: Eine totsichere Konservierung des Bauwerks. Und zugleich eine Garantie ihrer eigenen Fixierung, dass alles, was in der Kirche geschieht, für sie keine Rolle spielen muss.

Mich hat die Geschichte geschockt. Was macht dieses kleine Kunstwerk sichtbar? Mein erster Gedanke war selbstreflexiv: Hoffentlich tun wir das nicht! Wir als Kirchenleitung in all unseren Bemühungen, die Kirche zu erhalten, hoffentlich sind wir nicht dabei, sie ganz unabsichtlich und ohne es zu merken mit Beton zu füllen. Gerade in dem Anliegen, die Kirche zu sichern, sie zu stützen und zu festigen – wozu man entsprechend sicherndes-stützendes-festigendes Material verwendet und sichernde-stützende-festigende Strategien entwickelt. Hoffentlich gerät es uns nicht unter Hand zu Beton und füllt den Raum des Lebens mit einer toten Masse. Diesen Raum, der unbedingt ein freier Raum bleiben muss. Der darin seine Bestimmung hat, dass er anders ist als die Räume, in denen wir uns sonst bewegen, in denen wir wohnen und arbeiten, die wir einrichten, indem wir sie an- und ausfüllen. Will die Kirche doch zuerst und zuletzt ein offener Raum sein. Frei. Weit. Leer. So dass wir Raum finden, wenn wir kommen. Einen Raum, einzig gefüllt mit der Fülle der Gegenwart Gottes. Mit seiner Ruach, seinem Atem, der auf uns kommt, in uns fließt und uns lebendig sein lässt. In der Stille, im Hören, im Singen.

Ein zweiter Gedanke: Was bringt Menschen dazu, eine Kirche nicht zu betreten, sondern sich mit der Fassade zu begnügen? Ist es der Kirche vielleicht sogar angemessen? Ich vermute, Manfred Josuttis würde es auf diese Weise deuten. Haben die Menschen, denen unser Glaube fremd ist, nicht eine instinktiv richtige Einschätzung, wenn sie „den Raum des Heiligen“ meiden? Vielleicht ahnen sie, dass sie stark verunsichert werden könnten, wenn sie ihn betreten. Es könnte etwas mit ihnen geschehen, sie ergreifen, bewegen. – Korrespondieren die Kirchenraum-Vermeider womöglich dem Glaubensmuster der Kirche in der DDR, die für Entschiedenheit eintrat? Man stand entweder innen oder außen. Der Glaube war etwas Verbindliches. Man wurde nicht einfach in eine Kirche eingeladen zu niedrig-schwelligen Angeboten. Veranstaltungen wie in der Luth. Pfarrkirche in Marburg, Donna Leon liest aus ihren Krimis vor oder das Bundeswehrorchester spielt ein rein klassisches Konzert, kamen nicht in Frage. – Religionssoziologische Untersuchungen sagen, dass die kirchenferne Bevölkerung im Osten heute bewusst kirchenfern ist. Man ist stolz darauf, nach der Wende nicht ein wenig religiös geworden zu sein. Man hält wenigstens in dieser Beziehung an der eigenen Tradition(s-losigkeit) fest und pflegt sie als kostbaren Teil einer vermeintlich aufgeklärt fortschrittlichen Ost-Identität.

Oder ist da noch ein Drittes im Spiel? Etwas zu dem wir Kirchen selbst wieder beitragen: Der Fassadenkult. Die Hochschätzung der Oberfläche als Teilhabe an einer Gegenwartskultur, die auf Visuelles setzt. Richard Sennett, der amerikanische Soziologe, hat vor gut 15 Jahren eine Untersuchung vorgelegt mit dem Titel „Fleisch und Stein“, über die Wechselwirkungen zwischen Architektur und dem Verhalten von Menschen bzw. ihren Empfindungen. Er sieht einen alten und tiefgreifenden Einfluss der griechisch-römischen Schauarchitektur auf die Kirchen. Die Prachtfassaden der heidnischen Staatstempel war eigens dafür konstruiert, dass Menschen schon von außen sehen konnten, wie klein und vergänglich sie sich gegenüber den dort repräsentierten Mächten erleben sollten. Die erhabene Positionierung des Tempel auf einem Sockel, Stufen nach oben, gewaltige Säulen, monumentale Figuren, kostbarstes Material: Man muss nicht hineingehen, um zu begreifen was man dort mitgeteilt bekommen soll. – Die Kathedralfassaden, und überhaupt eine sicher vor allem katholisch zu nennende Schaufrömmigkeit haben das antike Programm in der Christenheit kräftig fortgeschrieben.

Wir Evangelischen stehen für eine andere Kirche. Das Evangelium kommt zu sich selbst, wenn es zu den Menschen kommt. Die Oberfläche ist von innen zu verifizieren. Herz, Verstand, Überzeugung, die Erfahrung von Gemeinschaft, der Diskurs sind Orte unseres Glaubens. Er meint ein Geschehen und keine Schau. Dabei geht es nicht um eine romantische oder frömmelnde Innerlichkeit. Der soziale Innenraum ist einbezogen. Das Durchdringen der Gesellschaft, ein Sich einlassen, Sich öffnen, Bewegen, Streiten, Helfen, Feiern. Vielleicht auch Sitzungen abhalten, entscheiden und leiten.

Ich sehe in der Betonkirche einen provokanten Kommentar zur neuen Jahreslosung: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“. Der Beton rettet die Kirchen nicht. Eine schöne Fassade von Kirche, die zu erhalten sogar andere mit uns zusammen in der Gesellschaft bereit sind – ist nicht das Gesicht, das wir zeigen oder auf das wir schauen sollten. Dieses Gesicht ist an einem anderen Ort sichtbar geworden. In einem Stall, jenseits von Beton und Fassade. Und der im Stall geboren ist, hatte später kaum drei Jahre Zeit für sein Werk. Er hat keine einzige Kirche gebaut, keine Institution gegründet, keine Strukturen erneuert. Er gilt am Ende als gescheitert und ist doch der, auf den wir uns gründen, ganz allein.